Woran denkt man, wenn man die Wörter „Dschihad“ oder „Scharia“ hört? Die Wahrnehmung solcher Begriffe ist orts- und zeitabhängig und kann nach Belieben gelenkt werden, meint Sprachwissenschaftler Mohamed Seif.

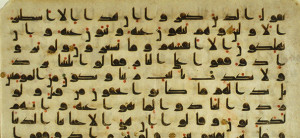

Am Internationalen Tag der arabischen Sprache der UNESCO wird das von 400 Millionen Menschen gesprochene Arabisch geehrt. Damit ist Arabisch eine von fünf weiteren Arbeitssprachen der UN.

Sprachlich haben Pegida und IS mächtige Verbündete in Deutschland. Riskante Sprachbilder prägen den Diskurs und führen zur Pauschalverurteilung und verzerrter Wahrnehmungen realer Verhältnisse. Höchste Zeit für ein Umdenken! Ein Kommentar von Dr. Elisabeth Wehling.

Berlin plant ein islamisches Institut, in dem Imame, Religionslehrer und Sozialarbeiter ausgebildet werden sollen. Ob eine universitäre Ausbildung der Imame in Deutschland förderlich ist, bleibt umstritten.

Die islamischen Religionsgemeinschaften widmen sich in den Freitagspredigten verschiedenen Themen. So geht es um die Thematiken: der Weg des Propheten Isa, Erziehung unserer Kinder und Sprache ist Verantwortung.

Wie wird eigentlich heutzutage nationale Identität in Deutschland definiert? Und wie hat sich diese Definition im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert? Und wie sieht es mit den Muslimen im Land aus? Eine neue Studie gibt Auskunft.

Die muslimischen Religionsgemeinschaften widmen sich in dieser Woche völlig unterschiedlichen Themen. So machen sie auf den Wissenserwerb, die Weitergabe dieses Wissens, die Eheschließung und die Ehe, Worte und Sprache aufmerksam.

Die Fähigkeit sprechen zu können, ist ein Geschenk des Schöpfers an die Menschen. Doch Worte können verletzlich sein. Auch deshalb wird einem Muslim angeraten entweder Gutes zu sprechen oder zu schweigen. Unser Thema diese Woche bei “Ein Hadith – Ein Gedanke”.

Die Minderheit der Krimtataren bezeichnet die neue Verfassung für die Krim als „inakzeptabel“. Den Krimtataren fehlt ein Passus zum Schutz der Minderheit. Auch werden Krimtataren dazu aufgefordert, auf der Halbinsel zu bleiben.

Es gibt nur wenige Arbeiten und Studien, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln heraus mit der ersten Generation von Migranten in Deutschland auseinandersetzen. Saliha Kocaman hat sich diesem Thema gewidmet, aus Interesse, eigener Vergangenheit und vor allem, weil sie Vorurteilen begegnete. Ein Gespräch.